史前‖奇人王了望

发布时间:2022-10-11 16:03:02分享: 编辑:芳菲

明朝中后期有很多在自我意识里觉醒,在历史理性里无所适从的畸零人,如李卓吾、徐文长、石涛、八大等。王了望只是其中最籍籍无名的一个。

自我意识的觉醒与一场叫心学的启蒙运动有关,它赋予知识人、文化人以自己的个性冲决一切网罗、以自己的良知重估一切价值的自由。吊诡的是,思想上壁立千仞、目空一切的王阳明,行动上却是王朝正统及其等级秩序的忠实维护者,在走出现实困境方面,没有他的门墙和私淑弟子以任何提示。

一无粮草、二无兵丁,仅仅凭着巡抚赣南的空头衔,就在短短的三十五天里,将处心积虑要当燕王朱棣第二的宁王朱宸濠一举剿灭,王守仁的军事谋略和指挥才能着实让人瞠目结舌。可是朱宸濠想不通,带着遗憾和幽怨的口气问:“这些都是我的家事,何劳先生如此费心?”对志大才疏的阶下囚,王守仁尽可以用暗含了冷淡和厌恶的“有国法在”四个字予以打发。但是世上最难侍候的主子,天下最大的玩主,明武宗朱厚照不干了。正德十四年(1519)七月二十七日,宁王之乱正式平定,八月,皇帝决定御驾亲征。为了让圣上他老人家(其实年龄不大,当时只有二十八岁;但辈分奇高,是代表上天君临人间的天子)尽兴,江彬要求王阳明将已被俘获的宁王朱宸濠及其部属放归鄱阳湖,让皇家卫队再围捕一次。没办法,王守仁只好将奇货可居的朱宸濠——他的最大战果献给皇上的另一名亲信张永,才将匪患之后的另一场泼天大祸——兵祸平息下去。

军事上聪明,并不意味着政治上不糊涂。哭笑不得的王先生肯定没想过,他的这种做法,首先重铸了士大夫永远只能做皇家鹰犬的传统,使这一传统从董仲舒、朱熹到王守仁、曾国藩一以贯之,至于与他的知行合一哲学有无龃龉之处,就在所不计了。其次,置服膺他的学说的民间知识分子于百无聊赖生不如死的境地,因为,既然已经是精神上的自由人,谁又能忍受在现实政治和社会风俗方面的谨小慎微亦步亦趋呢?除非在双重人格的内部冲突中来一次大撒把,去做自我成全的圣人。第三,最优秀的文化人首鼠两端,使从内部实现近代转型的微茫希望归于破灭,中国从此与文艺复兴之后的世界潮流产生错位,钻进内战、强权、特务统治与文字狱交相为用的专制与迷信的死胡同,将每个人的命运与天朝大国的狂想紧密联系起来,成为以盲引盲的自大狂与可怜虫。

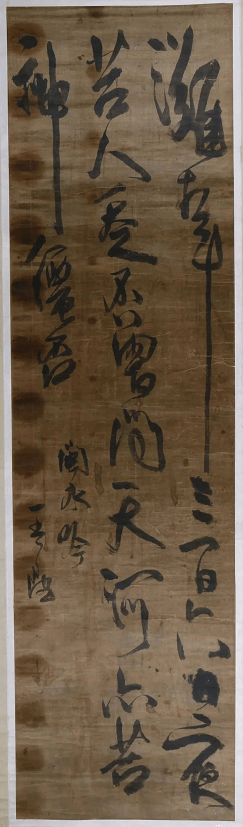

王了望:怀素自叙帖

这样的觉醒继东汉的党锢之祸之后,在魏晋时期曾经发生过一次,结果除了奇装异服、醇酒妇人,他们什么安慰也没得到。现在是第二次,却在吃酒嗑药的风度之上,增加了自嘲、自虐的暴戾风习。如八大山人自称为驴、驴屋,如徐文长“晚年愤益深,佯狂益甚。显者至门,皆拒不纳。当道官至,求一字不可得。时携钱至酒肆,呼下隶与饮。或自持斧击破其头,血流被面,头骨皆折,揉之有声。或槌其囊,或以利锥锥其两耳,深入寸余,竟不得死”。李温陵“一日,呼侍者剃发。侍者去,遂持刀自割其喉,气不绝者两日。侍者问:‘和尚痛否?’以指书其手曰:‘不痛’。又问曰:‘和尚何自割?’书曰:‘七十老翁何所求!’遂绝”。沉埋心底的痛楚和绝望,由此可见一斑。到了第三次,长期浸淫其中的鲁迅有过这样的感叹:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久就要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

表面上看,耕者自耕,牧者自牧,行商坐贾仍在大声吆喝中请人光顾自己的买卖,引车卖浆者流依然一边擦汗一边用脚板敲打大地。自从盘古开天地,三皇五帝到如今,所有的族群不都是一副天下熙熙,皆为利来;天下攘攘、皆为利往的样子么?那么,什么才是让八大山人“遂发狂疾,忽大笑,忽痛哭终日”的焦虑?什么才是让李贽、徐渭呼天抢地、引刀自残的忧惧?倘若他们真的只是“命硬”“数奇”“性僻”“气狭”,是少数中的少数,个别中的个别,可以归结到病理心理学范畴;那么,那间不适合于已然觉醒的人居住的铁屋子的意象又是从哪儿蹦出来的?莫非和上述主人公一样,均属于非我族类的天外来客?

王了望书天水麦积山匾额

然而剔除了庄周、嵇康、阮籍、李白、陆游、辛弃疾、李贽、徐渭、八大山人、黄宗羲、顾炎武、傅山、龚自珍、李宗吾这些刺儿头的中国历史是苍白的,大概真如龙子龙孙们所希望的,只剩下君圣臣贤、父慈子孝的官方意识形态神话了。

人文主义也罢,启蒙运动也罢,其实只是一种用从内部审视自我的勇气,一种改善我们置身其中的生活环境的思想武器,使尽可能多的人摆脱专制和暴虐、饥荒和战乱,成为权利主体,加入社会同盟,发挥天赋才情,有尊严地屹立于天地间。想到这一点不易,做到这一点更难,因为承认自己是世俗扰扰之人,不是什么超凡入圣的材料和工具;承认别人有经营自己生活的权利,表明个人好恶并非离经叛道之举;将社会交给族群,由社会成员共同治理;将权力关进制度的笼子,把它的应用和发挥限定在基础设施和公共秩序一隅。惟其如此,才能实现劳心者和劳力者的和平共处,而这恰恰与中华文明的基本信念和价值观背道而驰。不要说既得利益集团不答应,就是被权威主义者长期役使、教化到了诚惶诚恐感恩戴德地步的人民也不答应。中国两百年来扭秧歌式的近代化尝试,就是明证。

因此,在历史是英雄发迹变泰的家谱,现实是君君臣臣发泄多余精力的舞台,百姓是暴力夹缝中苟延残喘的人身依附者,文学艺术是帝王呼来唤去的妃嫔和婢女的人世间;在全民都是实利主义者、全民又都奢言道德的戏场上,你别期望能从个别特立独行者身上看到多么丰富多彩的精神世界,多么艰苦卓绝的现世功业。你看到得最多的也许是这样一群人:“于是发而为言语,则言语不由衷;见而为政事,则政事无根柢;著而为文章,则文辞不能达……岂非以假人言假言,而事假事,文假文乎?盖其人既假,则无所不假矣。由是而以假言与假人言,则假人喜;以假事与假人道,则假人喜;以假文与假人谈,则假人喜。满场皆假,矮人何辩也?”两假相逢,必有一真,戏文由此而委婉,剧情由此而曲折,其最终结局,并非为众人所喜闻乐见的大团圆,而是作假程度不足的人被纷纷淘汰出局。可怕的是,满世界除了官场和剧场,以及津津乐道于政治喜剧和道德悲剧的观众,一个被淘汰出局的人,没有什么地方可去。唯一成功的例子,是民国时期的胡适一边做大学教授,一边当社会评论家。但这样的情况属于特例,根本不具备普适性。除了冷眼旁观和萍踪浪迹,除了对有限生命的掩饰和虚耗,除了忍辱负重和不堪忍受时的弃绝——加上平稳度过一生的所谓成功人士的辛苦恣睢和辛苦麻木,差不多就是当时的全部生活场景。

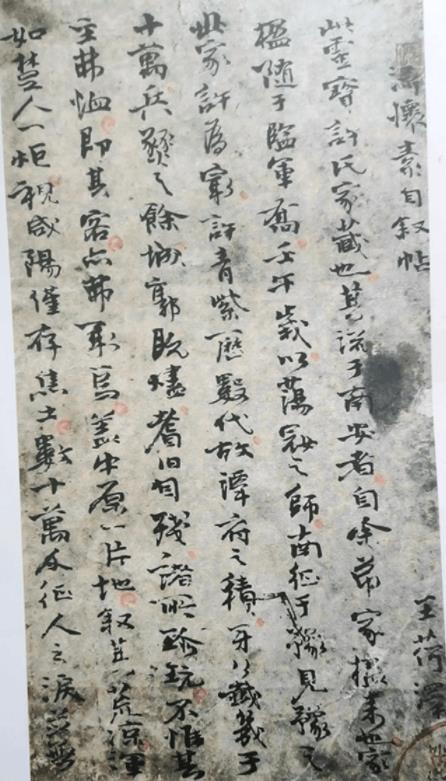

王了望书法

对于后世来说,王了望的不幸,首先在于他没遇到像公安三袁那样的性情中人记述他的故事,他的传记作者,是些老于世故的乡野文人。要不是中国有为高士才人立传的传统,恐怕他的事迹不会有片言只语流传下来。既然被目为高士才人,当然只能按照高士才人的标准对材料加以取舍。譬如吴赤谷的《王菏泽先生传》,先说他的诗文,再说他的书法,兼及他的名士风度。至于他因何下狱,因何脱祸,什么时候到北京,什么时候到福建,宦游几年,为何辞官这些关系个人命运沉浮的重大关节,不是一笔带过,就是语焉不详。读这样的文章,很像读陶渊明的《五柳先生传》,逸笔草草,才华横溢,除了真相,什么都不缺。同期稍后,一位叫毋含璞的,不满于吴赤谷对王了望风流才子的定位,认为王了望的主要品格是纯朴老实,称誉他“一片忠厚,为得天地正气,岂可与华月才人一桶收贮?”并以“何期一吏归来,莫由树立”为遗憾。观点和角度变了,问题还是没得到解决。1935年,陇西闻人赵振业写了《闽海遗臣王予望考》,将王了望塑造成民族革命家。这当然有老同盟会员“驱逐鞑虏,恢复中华”的种族革命背景,但连他自己都知道他的结论有太多的臆测成分,穿凿附会之处在所难免。所以在文章的最后说:“写此文时,因为材料太缺乏,等待补充的地方很多。还望大家原谅,并共同讨论”。倒是同时期的学者陈守礼,做了一些扎扎实实的考据工作。下面对王了望生平事迹的叙述,多以陈老的文章为依据。

根据作者自撰《谱系 菏泽自叙》记载,王了望的祖上生活在山东滨州市信阳县,明洪武以来隶属军籍,世袭正千户,明永乐年间调任巩昌。父名瑜,生家柱、家楹、家楫三子。家楫过继给王了望的叔叔王瓒,逐渐淡出王了望的生活。家楹则不然,由于隶属军籍,而作为王门长子的王了望又自幼弃武从文,加之父亲英年早逝,恪守祖业的任务自然落到弟弟家楹身上。在文人王了望的眼中,家楹性戆,经学功底不扎实,为人处世冒冒失失,因此有些看不起他,两人的关系平素并不怎么融洽。后来,家楹以巩昌卫世袭指挥佥事的身份,跟随乔姓监军,外出镇压明末农民起义,在转战河南途中,从灵宝许姓大族手中购得怀素《自叙帖》,并转赠王了望,为其一生所宝爱。另外,王了望系狱期间,母亲、妹妹、妻儿的生活所需完全由弟弟承担。为此,王了望在《原鸰》中慨叹:“使余忧一身而复忧妻子,妻子既代为余忧,而复自为忧。则余即不为人死,亦当为妻子死矣;妻子即不为余死,亦当自为死矣”。据此做一大胆推测,王了望在京游学的十年,以及在福建同安为官和遍游名山胜水期间,因为路途遥远,加之烽烟未靖和游子性格使然,留在家乡的妻子还是免不了由二弟赒济。果真如此,王了望与家楹的关系,完全胜过了成为典范的梵高与提奥的兄弟之情。

明神宗万历三十三年(公元1605年),王了望出生于甘肃陇西县城,名家柱,字胜用。王了望的籍贯问题至此得以解决,望文生义的山东菏泽说不攻自破。

天赋加上勤奋,王了望迅速从众多学子中脱颖而出,得到西蜀聂太师、枣强李恩师等人的赏识,岁考观风多次列名第一。加上与文朋诗侣酬酢往来,声誉鹊起,以至于被巩昌知府王鼎鼐聘为西席。妻主中馈,儿绕膝下,很是过了一段风流快活的太平日子。崇祯七年(公元1634年),他与同城士子乔仪辕、乔仪韶、乔仪文、黄曙声携妓同游仁寿山,或挥扇煮茶,或息心焚香,或奋笔题诗,或登高长啸,一篇《踏青记》,写尽了文人墨客的赏心悦事。

然而好景不长。王朝政治最大的弊端,在于它无法避免使自己成为最大的特殊利益集团并走向覆灭。明崇祯年间,西北地区十年九旱,衣食无着的乡民纷纷离家出走,沦为流民。只要有一个领袖将这些辗转乞食、哀苦无告的散乱力量聚合起来,明王朝的丧钟就敲响了。使局面变得更加难以收拾的,是还有一个叫大清的政权正在山海关外虎视眈眈,随时准备接收风雨飘摇的江山。崇祯十一年(公元1638年),李自成义军自川北奔袭临夏、甘南。其时王了望三十三岁,你可以想象当李自成从陇南、甘南转战陇东时,王了望心中的惶恐以及巩昌古城烽火残照、一夕数惊的情形。崇祯十六年(公元1643年),李自成攻克西安,移兵兰州。十一月,袁宗第大军压境,王鼎鼐开门揖盗,使巩昌古城遭到荼毒。“一军之横掠,惨如饿虎;而满城之冤号,哽如啼鹃”。巩昌失城后,退守鲁班山坚持抵抗的张人杰孤木难支,战败殉国。两相对照,王鼎鼐不仅成了造成民间冤魂的罪魁祸首,其猪狗不如的人格更为士大夫阶层所不齿。然而鄙视和仇恨是一回事,面子和人情是另一回事。尤其牵扯到大人物时,谁知道他在乱世风云中会发生怎样的虎变和豹变,最终化身成什么东西。因此,还是做些表面功夫,不要拂了他的逆鳞为好。不久,李自成决意东征,袁宗第卷席而去。王鼎鼐被革职,在其觍颜返乡时,城中大小官员、衙役、书吏都到郊外送行。因为于己有恩,王了望参与了饯别活动。1644年,犹如釜底游鱼的王鼎鼐被捉拿归案,投入狱中。可能因为两人诗文往还、互相欣赏,也可能因为名士风度、不顾细行,虽然出城送行的人很多,单单只有王了望受到牵连。经过狱卒严刑拷打和刀笔吏深文周纳一番运作,锻炼成谋反、投降、逃城三大罪状,扣在王了望头上。与此同时,明清易代,王朝鼎革。王了望为了自辩清白,在狱中数度上书。经过八个月的迁延,1645年,巡按甘肃的魏琯,看到王了望的《冤辩》,将其释放出狱。大概因为对新王朝有所期待,王了望改名予望,字菏泽,兼及纪念脱身囹圄这件具有生平转折点意义的大事。

王了望系狱期间,弟弟家楹和年近弱冠的儿子为他四处奔走,多方营求。但由于“妻子宵啼,堪下闻猿之泪;亲朋迈路,莫动解骖之情”,他的名士梦和家园梦还是无可挽回的破灭了。苏东坡的诗,米芾的字,虽然神乎其技,但都挡不住像寒流一样狂飙突进的女真铁骑,也挽救不了盗匪啸聚山林、老弱病残转死沟壑的大宋政权。在聚族而居的世上,连皇帝都不过是家里边的大家,一个离家出走的人,又能到哪里去呢?老祖宗为他提供的现成答案有三个,或者为山林隐逸,或者为世外高人,或者为前朝遗老。像一切削足适履的现成答案一样,没有一条完全适合于具体而微的鲜活生命。接下来的任务是质证和寻找。“马瘦经路险,人厌为书缠。定计复何事,孤僧可了缘?”为人情受累,又勘破人情的王了望,就这样将自己抛掷于路途,在半隐半仕、半僧半俗中苦熬着岁月。

随着性情中如脂如韦、浮浮泛泛成分的减少,一股不平之气夹杂着怀疑和自嘲,在心底里排荡开来。“忧伤如老杜,狂放似谪仙”,王了望的雕像在苦难和孤独的阴风冷雨里浇筑成型。王了望的文风、书风也随之发生改变,一会儿专做翻案文章,直击历史和风俗肯綮;一会儿流连花木之间,在野地里放射出惊世骇俗的光芒。清代书法家梁巘在其《评书帖》中称:“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元明尚态”。有没有既涵泳其中,又跳脱其外,不顾妍媸,打破常规,将生命中的全部信息整合进去,充分展示其阅历和性情的个性书法家?我以为王了望是其中的佼佼者。前人称道他的书法纵横蹀躞,如电闪丝游,有不可一世之概,被识者目为散僧入圣,的确实至名归。

顺治五年(公元1648年),王了望四十三岁,被岷州州学推举为国子监贡生,开始了为期十年的游学生涯。期间,与礼部尚书王铎、大理寺卿魏琯、翰林陈名夏、学士熊师旦均有交往。“熊师旦、陈名夏称为陇西才子,至以长吉目之”。王铎对他的书风的形成,产生了较大影响。在一定程度上,可以说王了望的书法,是在王铎的基础上,博采众长、优游晋唐、推陈出新、返璞归真的结果。魏琯对他的关心,则更多体现在生活和仕途方面。陈《谱》称王了望国子监肄业后,一度在朝为官,累迁至侍郎,倘若情况属实,大概就是魏琯及其同僚悉心栽培的结果。

顺治七年(公元1650年),代天摄政的多尔衮病逝,皇帝亲政,多尔衮重用的汉族文人如陈名夏、魏琯等,逐一得到清算。惊心动魄的政治斗争,使繁华的京师生活在王了望眼中逐渐失去吸引力。顺治十五年(公元1658年),王了望外放福建同安县令。可以想见,长期受儒家思想浸淫,以干才自许的他,一定会有一番作为,陈《谱》中也留下一句“居官有吏声”的评价。不幸的是,当时正“值海上用兵时”,王了望的治所又是大清朝和反清复明势力水火交攻的前线,留给王了望“政简刑清、与民休息”的回旋余地不大。顺治十六年(公元1659年),郑成功、张煌言大举北伐,兵临南京城下,不可能不对处在乱流汹涌之中的王了望造成触动。出于对扬州十日、嘉定三屠社会现实的再认识,以及对“夷狄之有君,不如诸夏之亡”先圣古训的反思,王了望的种族意识开始膨胀,这使他逐渐以“闽海遗臣”自居,觉得宦海沉浮,“非其志也”。于是干满一任,匆匆辞职。

弃绝官场,隐遁山林,是发生在王了望身上的第一次精神裂变,或者也可以称为对读书人身份的回归。从此,遍游名山大川,与逸士高人为伍;或者独坐风雅堂,以诗酒琴书自娱。在此期间,王了望创作了大量的文学艺术作品,虽然不自珍惜,也有《风雅堂诗文集》《一笑册》《小蚩冷集》《书法论存》等著作行世。可惜的是,明清易代以来,遭到饥荒战乱反复蹂躏的陇中百姓,谋生尚且不暇,安敢稍涉风雅?不得不听任这些作品集在岁月倥偬中风流云散。所幸的是,经过陈时夏、武尚仁等人的努力,咸丰十一年(公元1861年),王了望的少量遗作被乡人保留在《搜珠集》里。还有部分作品以牌匾、中堂、条幅、册页的形式得以保存,其中较大宗的有鲁嵩龄个人藏品和《陇干十八帧》等,为此书的形成提供了极其珍贵的资料。

王了望的游踪,包括甘肃、宁夏、陕西、山西、北京、福建、广西、湖南、湖北等,差不多相当于大半个中国。在交游中,与王了望保持了终生友谊,且成为儿女亲家的,是汪晁采。汪晁采,字琴侣,号东川,杭州人。两人的初次见面极富戏剧性。康熙十年(公元1671年)前后,王了望的漫游生活暂时告一段落,入静宁王刺史幕。“客固名士,有睥睨一世意,视三秦蔑如也。王牧心重荷泽,微讽客俾勿为夸言,客殊不为意。已而座宾各出佳箑,求使君二客先生笔。越中先生方吮毫抽思,未及伸纸;而荷泽振腕疾书,顷刻挥十数箑,词翰双美,如出夙构,座上宾无不人人自喜,叹为敏绝。越客竟屈,卒与定交”。在写给汪宗伯的诗里,王了望称友人为蓬瀛客,自比渔阳剑士,并与之纵论天下大事、古今成败,这种狂态在其他场合很少见,足见两人相交之深。“未是天涯千万程,一番惜别一番情。堪将多少北来雁,写得江郎赋里声”。则表达了两人之间的惺惺相惜之情。

1673年,吴三桂起兵反清。即便王刺史真是赵振业所认定,在三藩之乱中违依于朝廷和叛军之间,首鼠两端的前农民起义头领王辅臣,王了望进入他的幕府,亦非处心积虑的风云际会,而是误打误撞的秋风食客。由于没有生活来源,执意弃绝官场、以名士终老的士人清流,还得投拜到某个名公钜卿门下,作为托身和养家糊口的依据。从吴《传》看,王辅臣与王了望,完全是东道主和清客相公的关系。王辅臣即便有异心,也绝不会告诉风流倜傥的王了望。王了望也因此得以心无挂碍,专司翰墨,咄咄逼人,独擅胜场。王了望不是张煌言那样的勇士,也不是黄宗羲那样的思想家。有些东西摆摆姿态可以,真要提着脑袋去干,就是另外一回事了,尤其对于像王了望那样的佛教徒而言。一个明显的证据是,1681年,三藩之乱平定,王辅臣畏罪自杀,王了望平安无事。其实王了望很可能早在三藩之乱发生之前,嗅到某些风声,飘飘摇摇返回他的风雅堂。虽然因为抽身较早,度过了生命中的又一次危机,但事后回想起来,仍足以惊出一身冷汗。

王了望一度为县令,两度为幕僚,这是他的主要出山经历。一度为县令,被时代在风口浪尖上抛来抛去;两度为幕僚,差一点招来杀身大祸。既然出山的经历身不由己,而且前途凶险,那就归隐林下吧。只要按照融会了儒释道三教精华的王先生的四句偈“无善无恶心之体,有善有恶心之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物”一路做功夫,不愁达不到罗汉、真人境界。而且最重要的,这是当时的世上,一个读书人唯一能自己做主的事。

结果呢,由于强烈的求知欲和表达欲,由于一肚皮不合时宜,王了望真正做到的,无非是将市井中的风雅堂搬到山林而已。他在《夏日斋趣》中写道:“正盛夏暑热,看尘世间人,挥汗成雨,乘阴如渴,苦甚矣。自分藤床一张,茶烟一灶,花香一亭,设古书几卷,法帖数幅,向竹棂下,独翻独对。午后凉风疎月,更相约为好友,披襟搔首,泠然善也。惜为羲皇上人,先得此耳,于是笑语朱明曰:‘令我犹有不平处’”。他的这种做派,当然与清规戒律极严、死心塌地老实念佛的的出家生活大异其趣,从一个丛林赶往另一个丛林,或者有不得已的苦衷。

晚年的王了望,长期盘桓于天水麦积山、仙人崖、瑞莲寺一带,但不是为了与八大、青藤这样的残明宗室为伍,而是为了参悟横亘在所有人面前的“大事因缘”,为自己找个安歇处。但了生脱死谈何容易,寻寻觅觅的结果,是对自己感到失望,留下“于今细读刊来语,以往错寻最上乘”的诗句,重新回到俗人中间。他知道他不是那块料,所以在一幅墨迹里自嘲:“若崇散活,除是散人。我既轻散,乌得散活。笑笑”。他感到困惑,一个现世生命,为什么不能满足于觉醒在个性中,皈依在生活中,而去大死一番,再活现成?市井安身不牢,山林没个歇处。如果说绝望,这才是真正的绝望。康熙辛酉(公元1681年),王了望作《岷山道中有怀》:“一路经行处,林阴宛转开。寒云突剩雪,怪石擘苍崖。事忆往年恨,人留知己哀。徒因老易去,勉作看山回”。几乎可以看成他为自己所剩无多的生命所作的挽歌。据陈《谱》,同一时期的“《宿岷州紫宸宫僧院》,署名‘了望’”,就是这种心态的反映。

王了望的苦恼根源,在于他既不能像李卓吾那样激烈,又不能像张三丰那样散淡,终此一生,他只能做个懂痛痒、知冷热的读书人,而真正的痛痒和冷热又一直没有正常的宣泄渠道。朝廷不允许你大声抗辩,社会不允许你窃窃私议,稍有风吹草动,文字狱的大帽子就会铺天盖地压下来;何况身处其中的社会环境又是“杀人如草不闻声”的乱世呢!

民间传说,王了望生命的最后一幕,是化名王占一,从仙人崖渡过渭河,来到清水县陇东乡贾集村王家庄,给地主朱百万(外号)家放羊。当时他已头童齿豁、耳背言蹇。到了年关,家家门上贴对子,村里又没有稍通文墨的人,于是拿起粗瓷大碗,在碗口擦上锅灰,拿到红纸上扣出一串黑圈来。王了望心中不忍,从怀中掏出秃笔,文不加点,一气呵成。朱百万大惊,用敬佩的目光将王占一上下打量一番,将亲族的几个孩子召集起来,交给王了望开蒙。未几病逝,村人七手八脚,将其殡葬在大山脚下。

王了望化名占一,不知道是不是意味着在生命的最后关头得了什么仙缘,悟了什么天机?但突然弃绝差不多坚守了一生的知识分子身份,则是意味深长的,我称之为发生在王了望身上的第二次精神裂变。在从官府和官方意识形态手里取回是非对错的自由裁量权之前,在以自己的本来面目生息于天地间之前,除了隐忍,还有期待;除了绝望,还有弃绝……

陈《谱》云,康熙二十五年(公元1686年),王了望去世,享年八十一岁。

王了望的身后,还留下两个“尾巴”:

其一,上世纪六十年代,大搞农田水利基本建设时,从土里挖出一方麻石墓碑。村人将其堆在院外水沟边,忽一日天降大雨,麻石被山溪漫漶,不知飘向何处。

其二,民间传闻,王了望是大明宗室后裔,甚至很可能就是末代肃王朱识鋐本人。朱识鋐为明末皇家出身的著名书法家,曾与其父翻刻王府珍藏秘本《淳化阁帖》,为后世书家所宝爱。另外,王了望藏品中有朱识鋐摹怀素《千字文》长卷,这大概是王了望与朱识鋐之间唯一发生交集的地方,其他种种,不值一哂。

至于王了望的文章,为熊师旦、陈名夏、吴赤谷、毋含璞、武静山、王海帆等大家所褒扬,俱载集中,作者笔力不逮,在此不赘。

生前欲平凡而不得,身后欲寂寞而不能。《红楼梦》云:“好便是了,了便是好。若不了,便不好。若要好,须是了”。每想及此,多所感慨,不免自撰一联,以为四百年后的祭悼:

世事浑成梦,青山绿水无非遗意;

斯人独已醒,高行奇节总是伤心。

【免责声明】:本平台发布及转载文章仅作同行交流学习,部分数据来源于网络,未经证实,并非商业用途,也并非针对具体单位和个人,请勿对号入座,部分内容及图片来源于网络,版权归原作者所有,若未能找到作者和原始出处还望谅解。如有版权疑问,或者文章内容出现侵权行为,请联系QQ469286585,我们会第一时间及时进行删除处理,谢谢!

English

English